近日,团队最新研究成果发表在知名期刊Chemical Engineering Journal [2025, 505: 159626](IF=13.4)上,相关成果题目为“Bimetallic Bi–Sn nanoparticles in-situ anchored in carbon nanofiber as flexible self-supporting anode toward advanced magnesium ion batteries”。刘波教授、李宛飞教授和程淼副教授为通讯作者,研究生潘少卿为共同第一作者。

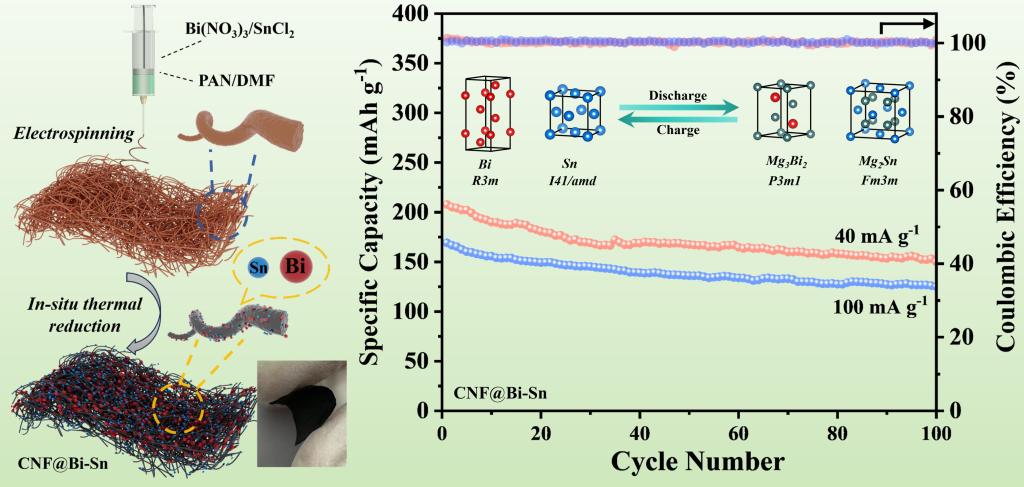

该工作结合静电纺丝和原位热还原工艺将双金属Bi-Sn纳米颗粒锚定在碳纳米纤维中(CNF@Bi-Sn)制备了一种柔性自支撑镁合金负极。CNF@Bi-Sn作为柔性自支撑负极在10 mA g-1电流密度下表现出738 mAh g-1的高初始比容量,并在40 mA g-1下循环100次后仍保持150 mAh g-1的出色循环稳定性。其优异的储镁特性主要归因于分级多孔碳纳米纤维骨架结构、均匀分散的纳米级Bi-Sn颗粒以及增加的相/晶界的协同效应,这有效提高了合金负极材料的结构稳定性、并提供快速的电荷传输路径、促进Mg2+扩散动力学。此外,CNF@Bi-Sn电极的自支撑特性消除了对金属集流体、聚合物粘结剂或导电添加剂的需求,从而提高了镁离子电池的能量密度。此外,该工作通过定量动力学分析、非原位SEM、TEM和XRD等测试揭示了循环过程中电极材料的结构演变以及基于可逆两相合金化/去合金化转化反应的储镁机制。该工作为设计和探索先进镁二次电池柔性自支撑负极提供了重要的参考和指导。

该工作的开展获得了国家自然科学青年基金项目(No. 52303130)等支持。